La Guerra Civil de 1948 en Costa Rica

Arbitrios quiere la guerra…

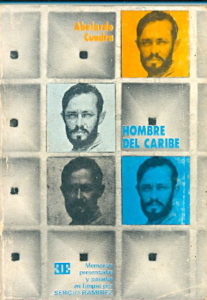

Abelardo Cuadra

De su libro «Hombre del Caribe»

Editorial EDUCA

1

Llegué a San José alrededor de febrero de 1948, abordo de un pequeño avión correo, y ya se sentía en el aire el olor a revuelta. Don Otilio Ulate decía haber ganado legítimamente las elecciones, pero el gobierno de Teodoro Picado, apoyado por Calderón Guardia y por el partido Vanguardia Popular de Manuel Mora no quería reconocerle el triunfo; luego las elecciones fueron anuladas por la Asamblea Legislativa, y se vino la rebelión de José Figueres, apoyado por la gente de la Legión del Caribe que yo había conocido en Cayo Confites y en la Habana.

Yo conocía bien a Figueres, conocía a su gente. Pero vi bien la situación y me convencí de que su causa no me entusiasmaba, porque lo apoyaban las medallitas como se le llamaba a los ricos recalcitrantes, y preferí irme al lado de Vanguardia Popular y los calderonistas, o mariachis. La inmigración nicaragüense se dividió para ingresar a ambos bandos, pero creo que del lado del gobierno se vinieron solo los flojos, como se verá después. En el otro campo mis compatriotas tampoco se destacaron mucho como soldados y no pasaron del perfil de la mediocridad.

A principios del mes de marzo, días antes de proclamarse la sublevación llegó a buscarme a mi casa en forma muy misteriosa Agustín Sequeira, quien era para entonces secretario privado de Figueres; se presentó como a eso de las diez de la noche, la solapa del sobretodo levantada, gacha el ala del sombrero y los anteojos oscuros, a decirme de parte de Figueres que me quería con ellos, pero yo tenía ya mi compromiso con el gobierno; debo consignar que para mí resultaba una contradicción que la Legión del Caribe, organizada para pelear contra dictaduras militares como las de Trujillo y Somoza, vinieran a emplearse en Costa Rica para derrocar a un gobierno autor de muchos progresos sociales, que tenía de su parte a los sindicatos y a mucha gente de entre los pobres. Entre los miembros de la Legión del Caribe que Sequeira me anunció estaban de parte de Figueres, se encontraba el general dominicano Miguel Angel Ramírez, quien a los pocos días llegó de Guatemala con otros legionarios a bordo de un avión que aterrizó en San Isidro del General, para sumarse a los insurrectos.

Iniciadas las hostilidades los triunfos comenzaron a ser para Figueres; el gobierno se limitaba a elogiar a los jefes de su tropa por la prensa y radioemisoras, olvidando que así, con la boca, nunca se ganan las guerras. A mí me tenían relegado a una posición de muy baja categoría, instruyendo milicias de la Confederación Trabajadores de Costa Rica (CTCR) y a otros voluntarios de Alajuela; mientras tanto, las tropas del gobierno, en pocos días de hostilidades, seguían retrocediendo.

Una noche don Francisco Orlich atacó el cuartel de San Ramón, y hasta entonces entré yo en la línea, pues se me envió al mando de unos ciento veinte hombres de auxilio de los defensores del cuartel. San Ramón dista unos sesenta kilómetros de la capital, y para transportar mi tropa utilizamos cuatro autobuses. Como ayudantes de campo llevaba a dos muchachos jóvenes y llenos de entusiasmo, Uriel Cuadra, mi primo y Bayardo Páez; la responsabilidad de mando la compartía conmigo un oficial costarricense, el capitán Aurelio Morales, (como siempre sucedió cuando yo estaba en acción, un costarricense llevaba el mando a mi lado; en casi todos los casos futuros, quien me tocó fue Carlos Luis Fallas, Calufa).

El cuartel de San Ramón sólo tenía comunicación telefónica y telegráfica con la capital, por lo que supuse que si el enemigo no las había cortado era un ardid, para que los defensores pudieran llamar pidiendo refuerzos, y una vez en camino estos refuerzos, emboscarlos en un punto de la carretera. Así, el ataque al cuartel podía ser nada más que una pantalla y si abrían fuego contra el convoy de autobuses, cada bala suya me heriría a tres hombres por lo menos. Entonces, como medida preventiva, ordené a los vehículos avanzar con intervalos de cinco minutos y detenerse cada quince, todos a la misma velocidad.

Pero lo que yo creí una trampa no era más que una imprevisión de Orlich, y logramos llegar sin dificultades al pueblo donde cambiamos unos cuantos disparos, ya ellos en retirada. Yo me aproveche de la oscuridad de la noche, y de que por el temor todas las puertas de San Ramón estaban cerradas, para hacer un simulacro de fuerza: los oficiales, previamente instruidos, daban voces de mando a compañías de soldados que no existían, como si en lugar de un puñado de hombres entrara al pueblo todo un ejército.

En una de las dependencias del cuartel encontramos sobre una mesa, el cadáver de un oficial cubierto con una bandera; en el suelo, dos cadáveres más. Hice el rol de guardia y aposté convenientemente mi compañía en el edificio; muy temprano envié a recoger informaciones en el pueblo sobre el enemigo, y averiguamos que se encontraba en El Trapiche, o Molino, no recuerdo bien, un lugar distante como a seis kilómetros de San Ramón. Levanté a la compañía y le di la vanguardia a Uriel Cuadra, quien llevaba rango de capitán, y la retaguardia a Bayardo Páez, también capitán; yo tomé el cuerpo principal y a marcha forzada emprendimos el avance pero cuando llegamos al punto señalado ya ellos habían levantado el campo, seguramente porque llegarían a sus oídos noticias sobre el número fantástico de nuestras fuerzas. Orlich procedió juiciosamente y no quiso exponer a su cansada tropa.

De acuerdo con las órdenes de reforzar la defensa de la ciudad que yo había recibido directamente del presidente Picado, contramarché a San Ramón en lugar de alejarme de la plaza en una persecución demasiado prolongada. Con la gente del cuartel restablecí el servicio de policía y cuando telefónicamente di mi informe ante Picado, me ordenó regresar a Alajuela a ocuparme de nuevo en la instrucción de las milicias.

Como la guarnición de Alajuela carecía de ametralladoras pesadas, recuerdo que esa vez se me ocurrió mandar a pintar de negro unas ramas gruesas de bambú y las hice colocar en los cuatro ángulos de la terraza del cuartel entre sacos de arena, para que parecieran ametralladoras en sus nidos, cada una con su correspondiente dotación de hombres.

Mientras tanto. las fuerzas de Figueres seguían en su avance y aunque sus triunfos no eran definitivos, sí hacían mella suficiente como para desmoralizar a los partidarios del gobierno que sólo unos pocos éxitos habían logrado, gracias al ex-sargento de la Guardia Nacional, Juan Leiva.

Picado me llamó a San José, y me puso al frente de la instrucción de milicias de la CTRC. Estos camaradas sí eran gente distinta de los demás: asimilaban rápido, había entusiasmo y cohesión entre ellos, disciplina y decisión a llegar hasta el sacrificio si era necesario. Pero las tropas de Figueres seguían engrosándose, no con soldados inexpertos, sino con mis ex-compañeros de la Legión del Caribe, gente bien fogueada.

Una noche llegué a la Casa Presidencial y por medio de doña Etelvina, la esposa de Picado, tuve una entrevista con él para exponerle un plan que me había venido trazando, y era el de sorprender por la retaguardia a las fuerzas de Figueres que venían avanzando hacia la Meseta Central desde el sur. De esa entrevista resultó, pues, que yo saldría de inmediato en un tren de guerra hacia Puntarenas al mando de 350 hombres, y de allí, embarcándonos en gasovela, hasta Puerto Cortés, maniobra con la cual me colocaba a espaldas de los alzados; con sólo avanzar un poco, les quitaba el improvisado aeropuerto del pueblecito de Buenos Aires que era su base de aprovisionamiento. Yo lo que quería era metérmeles por la cocina y cortarles sus líneas de abastecimiento, y a lo mejor, obligarlos a contramarchar para atacarme entorpeciéndoles su plan de avance sobre la capital.

La noche antes de la salida de esta expedición, un nicaragüense me llegó a decir que había visto en la calle al ex-teniente Justo Salamanca, y ordené me lo localizaran de inmediato y me lo llevaran. Este hombre había estado conmigo en la guerra de las Segovias, y después en la sublevación del Segundo Batallón, y yo tenía por lo tanto plena confianza en él. Salamanca llegó un poco asustado pero se serenó al verme; me dijo que ignoraba mi presencia en las filas del gobierno, él más bien andaba buscando cómo tirarse al monte para juntarse con las fuerzas de Figueres. Le pedí ayudarme, le ofrecí el rango de capitán y lo convencí. Esa misma noche, se quedó a dormir en el cuartel.

Ya en Puerto Cortés, que era un asiento bananero de la United Fruit Company, me dediqué a la organización de la tropa, tardándome en esta tarea como unos ocho días. A veces me parece que cometí un error con esta dilación, pero pienso que de no haberlo hecho así, al resolver una marcha forzada inmediata las fuerzas de Figueres me hubieran derrotado como lo hicieron con mi compatriota Tijerino, quien hasta la vida había perdido unos días antes; y además, no estaba dispuesto a sacrificar el único cuerpo militar intacto que conservaba el gobierno.

Me acuerdo aquí que cuando en compañía del médico de la tropa organizaba el cuerpo de la Cruz Roja (el médico era un estudiante de último año que acababa de volver de Italia), al dictar él el stock de medicinas terminó diciendo: tantas cajas de inyecciones antitetánicas, tantas cajas de inyecciones antiofídicas…

-Como ve, coronel, tenemos de todo.

Entonces, un soldadito que sentado sobre una piedra con su rifle entre las manos siguiendo con interés los nombres de las medicinas que se dictaban, dijo:

-Lo único que no trajo usted, doctor, son inyecciones contra las balas.

Como he dicho, las fuerzas bajo mi mando se componían de unos 350 hombres, pero de ellos, los únicos que podían llamarse realmente soldados eran unos 30 o 40 muchachos comunistas; mis dos ayudantes Cuadra y Páez, Salamanca y otro nicaragüense a quien le di el mando de la retaguardia no obstante ser un borracho empedernido. Y por supuesto, el comandante Carlos Luis Fallas, con no pocas virtudes que envidiarle.

Falto de una constante línea de información, yo ignoraba los avances de Figueres; pero ejecuté mi plan mandando primero a ocupar el pueblecito de Buenos Aires, como era mi idea original. Esta operación la realizó Justo Salamanca, quien desalojó al enemigo tras un breve combate en el que le causamos cuatro, muertos, habiéndoseles incautado varios rifles. Mi gente, a pesar de lo que se les había tratado de enseñar, era tan poco adecuada para los menesteres de la guerra, que después de entrar en el grueso de las fuerzas a Buenos Aires y dejar allí un destacamento encargado de la custodia del aeropuerto al mando del capitán Quintanilla; las quince palomas mensajeras que les confié y que nos servirían para comunicarnos con la capital se las comieron entre él y sus sargentos y cabos, a dos palomas per cápita.

Otra cosa que hacían era derrochar inútilmente la munición durante las noches, disparando contra supuestos bultos sospechosos; era tanto el parque que gastaban contra enemigos imaginarios, que ya me estaba preocupando de la falta que nos harían las balas a la hora de un combate de verdad. Una noche tomé a uno de estos centinelas alborotadores, y tras un juicio sumario dispuse fusilarlo, pero la oportuna intervención de Calufa evitó la ejecución; desde entonces, sí, mejoró la disciplina.

Yo continué mi avance sobre la retaguardia de Figueres. Pero ya sus fuerzas habían derrotado a las tropas del gobierno en el combate de Tejar, y para mediados de abril habían tomado la ciudad de Cartago, colocándose a escasos veinticinco kilómetros de la capital, con la ventaja de que podían movilizarse incluso por carretera pavimentada. Picado nos mandó reconcentrar en auxilio de la defensa de San José y de inmediato contramarchamos a Buenos Aires, a pesar de que estábamos sólo a dos jornadas de las líneas de Figueres. El miedo había cundido en la capital, y muchos políticos importantes empezaban a huir al extranjero.

Al regresar, sostuve una conferencia importante con el presidente Picado y algunos de sus colaboradores, (los que todavía quedaban) como resultado de la cual se me nombró Jefe del Estado Mayor y Comandante en Jefe de las fuerzas del Alto Ochomogo, zona por la que avanzaba Figueres. La situación era delicadísima, sobre todo porque el enemigo, marchando sobre la carretera, había tomado posiciones ventajosas en el cerro de Cristo Rey, donde con tractores de Obras Públicas abrió trincheras que circundaban el cerro, en forma de tornillo.

Dispuse hacer avanzar a Salamanca hasta la población de Tres Ríos, situada sobre la carretera a Cartago, para defender la entrada a la capital; y yo resolví marchar a Cartago para atacar a Figueres y decidir de una sola vez la suerte de la guerra.

2

Yo quería cantarle diana a Figueres, sorprendiéndolo en sus trincheras antes de que rompiera el día, y dispuse la marcha a la una de la madrugada a través de un camino apenas transitado, entre las serranías que se elevan separando los valles donde se asientan San José y Cartago; pero el baqueano que nos conducía era seguramente del enemigo, porque nos llevó por hondonadas dificultosas, de tal manera que cuando pensé estar en Cartago, nos encontrábamos precisamente frente al cerro de Cristo Rey, en las narices de la avanzada, a descubierto del fuego. La vanguardia que comandaba Calufa fue atacada al no más coronar la cresta de la loma vecina y el grueso de los soldados en vez de tenderse en línea de fuego se había escondido en línea de fuego, que no es lo mismo. ¡Y pensar que la mitad eran nicaragüenses! En toda esa campaña, no recibí más que decepciones de mis paisanos como peleadores.

La sorpresa contra Figueres había fracasado, y mi esperanza de un triunfo decisivo también. Caprichos de la suerte que nunca ha querido nada conmigo, a pesar de que la he buscado, como se busca el agua para beber.

Si hay cosas que dan asco es tratar con cobardes. La gente de la tropa no quería avanzar a pesar de las órdenes y cuando este mal de la cobardía se presenta en las filas es al jefe a quien le toca la obligación de exponerse, para estimular a los demás. Recuerdo que ya de mañana mientras recorría las filas, divisé en el fondo de una quebrada formada por el arranque de dos lomas como diez soldados nicas que de tan inclinados parecía que estaban bebiendo agua; y cuando uno de ellos intentó incorporarse, los demás le gritaron que se agachara, porque lo podían matar. ¡Y estaban en ángulo muerto, con las balas pasando a la altura de las crestas! Una ametralladora barría sobre las lomas, manejada con tanta tranquilidad y maestría, que quien lo hacía siguiendo la cadencia de aquel soncito callejero.

No hay…… No hay…… No hay….. No hay con quien

No hay…… No hay…… No hay….. No hay con quien

(quizás ese ametralladorista lea esta relación y se sonría al saber de su serenidad y buen humor de entonces, en momentos tan álgidos, fueron reconocidos por su adversario).

Yo me erguí frente al sonsonete de la ametralladora y le descubrí el pecho en desafío, desatándome primero un pañuelo rojo y blanco que llevaba anudado al cuello, y agitándolo a guisa de bandera para que me reconocieran. Mientras descargaba magazine tras magazine de mi pistola, los balazos de la ametralladora llegaron a enterrarse entre mis piernas abiertas, y otros me pasaban sobre la cabeza. Pero la demostración acabó cuando me acordé de mis hijos, y lentamente me fui retirando. Que diga si miento el no hay con quien de la ametralladora.

Pon fin algunos de los nuestros pudieron bajar del cerro, pero al acercarnos al de Cristo Rey me convencí de que no podría ser tomado sino con armas de tiro indirecto (rifles lanza-bombas o morteros de trinchera); pero como estábamos desprovistos de ellos no hubo más arbitrio que retroceder a la posición primitiva, en espera de mejor consejo; se acomodó a la gente y matamos un toro que por allí pastaba; lo cocinamos y comimos a la vista del enemigo, con el afán de probarle que la tropa se encontraba en perfecto orden y dispuesta de recibirlo a bala si intentaba algún movimiento ofensivo. Dicen que las carnes de animales finos dan diarrea al que no está acostumbrado a comerlas y como aquel torete era de raza, casi toda le tropa sufrió de esas carreras. (Me expongo a narrar este pequeño incidente, a que alguno diga que los apuros se debieron al miedo y no a la casta del torito, pero sea.)

El destace del animal y la cocinada estuvieron salpicados por un cruce de bala, semejante a esas garúas lentas y ralas, cosa que no me preocupaba porque tales tiroteos más bien animan la moral. Mi decisión era la de esperar la noche para dar el ataque a Figueres en Cartago, pero a través del pequeño transmisor que llevábamos, Ricardo me ordenó, hablando por la estación Ecos del 56, que regresara inmediatamente a San José, cosa que de inmediato cumplí.

A partir de entonces, comenzó el éxodo de la capital por bandadas, pero yo seguía afanándome en dar una batalla decisiva y ganarla, aún cuando se hablaba ya de una capitulación que estaba siendo negociada por el cuerpo diplomático. Han pasado tantos años desde entonces, y todavía me da vergüenza recordar lo pobre que fueron nuestras acciones militares; pero me sirve de satisfacción el haber hecho todo lo que está en le mano de un soldado.

De regreso en San José supe que una columna de Figueres había salido de Cartago y marchaba haciendo un arco muy extenso en dirección de Rancho Redondo, para ponerse en las puertas de la capital, así que me dispuse a cortarles el avance, entusiasmado además por una reciente adquisición: la de un tal Martínez, famoso ex-sargento de la G.N., un insigne tragabalas que había integrado nada menos que la compañía M del Capitán Puller en las Segovias. Durante la noche me estuvo haciendo recuerdos de sus acciones, las que yo conocía de oídas, y por la madrugada, no dudé de entregarle la retaguardia, compuesta de unos ochenta hombres; 50 puse en la retaguardia y yo tomé el cuerpo principal con 120. El enemigo tenía en su columna menor número de gente que yo, de manera que les llevaba esa primera ventaja.

Salimos de San José como a la una de la mañana; yo iba acompañado de mi hijo Abelardo que tenía 17 años. La defensa de la capital la dejaba en manos de Salamanca, con suficientes refuerzos, y aunque yo estaba consciente del peligro de un ataque de Figueres por otros flancos, en mi cabeza martillaba insensantemente le obsesión de un triunfo, un triunfo, un triunfo. Pero ya lo decía un refrán de mi pueblo: «La que se va a perder, desde pequeña no reza».

Como a las ocho de la mañana, unos campesinos nos informaron que una segunda columna enemiga andaba en nuestras cercanías. (columna que estaba comandada por dos compañeros míos de la G.N., como supe después). Invertí entonces el orden de la marcha, pasando a Martínez la retaguardia, por si acaso esa segunda columna enemiga decidía atacarnos por detrás. Y en efecto, como a las diez de la mañana sonaron los primeros tiros en las avanzadas.

Alcancé la vanguardia y al primer vistazo me di cuenta que los muchachos se habían tendido y respondían al fuego; hice entrar en línea a los míos y envié órdenes a Martínez de que no avanzara y se quedara en su puesto, ante el temor de que se presentara la otra columna que desde temprano andábamos buscando, y también porque cualquier avance era innecesario, ya que el adversario ocupaba la cresta de una loma paralela a la nuestra, separadas ambas por una hondura de unos trescientos metros. Nada podía hacerse sino cambiar disparos, como si nos entrenáramos al blanco.

Pero este ejercicio no me convenía, porque nuestra situación no estaba para perder el tiempo, y ordené a un soldado costarricense muy valiente de apellido Matos, y a Eduardo Mora, que con una patrulla de 15 soldados buscaran comunicación entre ambos cerros. Una hora después regresaron, informándome que habían encontrado un paso. De inmediato le envié a Martínez orden de avanzar por ese rumbo, mientras yo encaminaba también a mi gente a salir de los barrancos que ocupábamos y que nos servían de trincheras naturales, para cruzar al otro lado.

La dificultad estaba en que el enemigo barría el campo con fuego de ametralladoras, o con la puntería de sus rifleros lo que nos impedía adelantar; como del lado opuesto se divisaba una casita blanca, los míos dispararon animosamente sobre ella creyendo que de allí provenía el fuego. Como no parecía salir ningún fogonazo de la casita, yo registraba con mis anteojos de campaña (que todavía conservo como recuerdo de aquellos días) buscando descubrir de dónde precisamente nos atacaban, y al fin pude observar las hojas de un árbol verde y frondoso que se movían extrañamente cada vez que sonaba una ráfaga. Llamé a dos muchachos y les ordené disparar con sus ametralladoras al árbol aquel que por su aspecto debía ser de mango; a las primeras ráfagas, mientras volaban por el aire las hojas, un cuerpo cayo al suelo, y luego otro: ahora sí, podíamos seguir luchando por conseguir el avance.

Ya había enviado dos o tres veces órdenes a Martínez de que adelantara, pero al no tener ninguna respuesta suya y no dar señales de que cumplía las instrucciones, mandé a mi propio hijo Abelardo, a riesgo de su vida, con el recado. Es hoy el día y aún no puedo explicarme la conducta de este hombre tan afamado por su valor: al último requerimiento que le llevó mi hijo, dio orden a su gente de contramarchar a San José, y de vuelta allá se dedicó a propalar la falsa noticia de que yo me encontraba herido, posiblemente prisionero, y mi gente cercada por el enemigo, si no hubiera sido porque perdimos, yo le hubiera levantado Consejo de Guerra por traidor.

Pero al fin logramos atravesar el paso entre los dos cerros y desalojamos al enemigo empujándolo como dos kilómetros; dejamos de perseguirlo para volver a la capital pues era necesario reforzar su defensa antes de caer la noche. Al acercarnos a San José, me topé con Bayardo Páez y Uriel Cuadra a la cabeza de una columna de voluntarios organizados apresuradamente por ellos para venir en mi ayuda, alarmados por las falsedades de Martínez.

Regresamos juntos, y como el camino que me llevaba a San José pasaba cerca de la quinta del doctor Calderón Guardia, fui a verlo. Estaba acostado en la sala sobre una camita de campaña, y a pesar de ser un hombre joven y fuerte, se le notaba la fatiga, como si el peso de la derrota que ya lo abrumaba, lo envejeciera.

-Abelardo, -me dijo incorporándose -no sabe el gusto que me da verlo, aquí se ha corrido la noticia de que lo habían herido, de que estaba usted prisionero. Todos mis amigos me han abandonado, mientras usted, a quien yo expulsé del país, sigue peleando por mí…

La voz le salía arrastrada y dolorida.

Me fui a mi casa a descansar un poco, y más tarde regresé a la Casa Presidencial. Mi idea era la de montar un plan defensivo, para lo cual era preciso llamar por radio a todos los destacamentos dispersos para que se concentraran en la capital. Pero en los pasillos me encontré mucha gente desconocida, y un señor Rivas, de la firma Rivas Hnos., me informó que el gobierno ya había capitulado. Me aconsejó qué me fuera rápidamente del lugar antes de que me reconocieran.

En la puerta me encontré a Aida, mi esposa, que llegaba a darme la noticia de la capitulación, y en el mismo instante se detenía una camioneta llena de jovencitos barbilindos, de aquellos medallitas, que lucían coquetamente en sus cuellos las famosas cadenitas de oro; ver a los soldaditos elegantes entrar a la Casa Presidencial en alegre tumulto; fue para mí como un navajazo en la cara, pero no tuve más que retirarme, pensando en el peligro que correría mi esposa si me reconocían. Unas cuadras más lejos nos despedimos, pues ella volvía a la casa donde estaban solos los niños, y yo me iba en busca del refugio de una embajada. (Las radiodifusoras, ya en manos de los vencedores, transmitían avisos en los que a los extranjeros metidos en acciónes militares del gobierno caído, se nos ponía casi fuera de la ley.)

Todavía se oían los tiros esporádicos de los muchachos de la C.T.R.C. que se negaban a rendirse, cuando llegué a la embajada de Venezuela, en uno de los barrios elegantes de la ciudad. Desde dentro, el embajador me mandó responder por medio de un empleado que Venezuela no era campo de ganado para irse a refugiar en ella, a pesar de lo que le había informado por intermedio del mismo empleado, de mi condición de extranjero y de rango militar. (Después supe que uno de los líderes triunfantes era hermano de una amante del embajador, quien queriendo quedar bien con los nuevos gobernantes, pasaba groseramente encima del derecho de asilo.)

Acudí entonces a la embajada de México, y allí si me recibieron cordialmente. Ya estaban refugiados dentro el presidente Picado y otros de sus colaboradores; más noche, llegó mi hijo Abelardo junto con Uriel Cuadra y Bayardo Páez, quienes también recibieron asilo.

El embajador mexicano nos extendió a todos pasaportes para dirigirnos adonde quisiéramos, y un día antes de salir yo para Venezuela, se presentó en la embajada Manuel Mora a verme; de un maletín negro sacó un fajo de billetes y me los dio, y a Uriel, a Bayaro y a mi hijo le regaló dinero también. (Cuando me volví a encontrar con Salamanca años después, me contó que él también había recibido dinero de Manuel Mora). Pasa el tiempo y no dejo de agradecérselo porque no se olvidó de nosotros, que sin un centavo, salíamos del país en la mayor desgracia.

Uriél se fue a México, Bayardo y mi hijo a Nicaragua, Salamanca (sin saberlo yo) a Venezuela. Aida, y mis hijitos Rusita y Víctor, me siguieron en el exilio; y mientras aguardaba en el refugio de la embajada el permiso de salida del país, ella y los niños participaban a fuerza en las tertulias que se prolongaban hasta pasada la medianoche, conversando todos de la guerra perdida, lo cual me recordaba aquellas otras veladas de la casita frente al Garage Herrán en la plaza de la Soledad, la casita llena de nicas errantes, y me recordaba la colecta de centavos entre todos para mandar a comprar café cuando apretaba el frío, y la voz de Aida desde el otro lado del tabique del aposento gritando furiosa que la dejáramos dormir, que estábamos desvelando a los niños, cuando estallaban las carcajadas ante algún chiste.

Ahora había salido vivo de otra aventura, y ella se iba conmigo. El embajador mexicano, Dr. Carlos Darío Ojeda, nos llevó personalmente en su automóvil al aeropuerto de La Sabana, con la bandera de México desplegada, porqué habían grupos que injuriaban y maltrataban a los vecinos que salían. Pero también tuve la suerte de encontrarme en el aeropuerto al general Miguel Angel Ramírez, quien me abrazó y nos puso una custodia de dos soldados con ametralladoras para protegernos. Platicamos largo rato, haciendo memoria de Cayo Confites, de la guerra recién pasada en la que el destino nos había puesto como adversarios, y del combate de Cristo Rey, donde habíamos peleado frente a frente.

Comentarios Facebook